欠品中だったBlockDuct-A138siが完成しました。

JuveAcousticsのフラグシップ機です。

たった4インチ口径のユニットでメインスピーカーを張れるのか?

30Hzの音が出ないとね?

現在バージョンアップを重ねマーク6になっているBlockDuct-A138siですが、とうとうここまで来たか、と感慨にふけっているくらいの音になっています。

良く聞かれる質問に、「何故ユニットはAlpair7やPluvia7じゃないのですか?」というものがあります。

「このユニットが一番好きだからです」と答えています。一番高域が綺麗に伸びているからなんです。

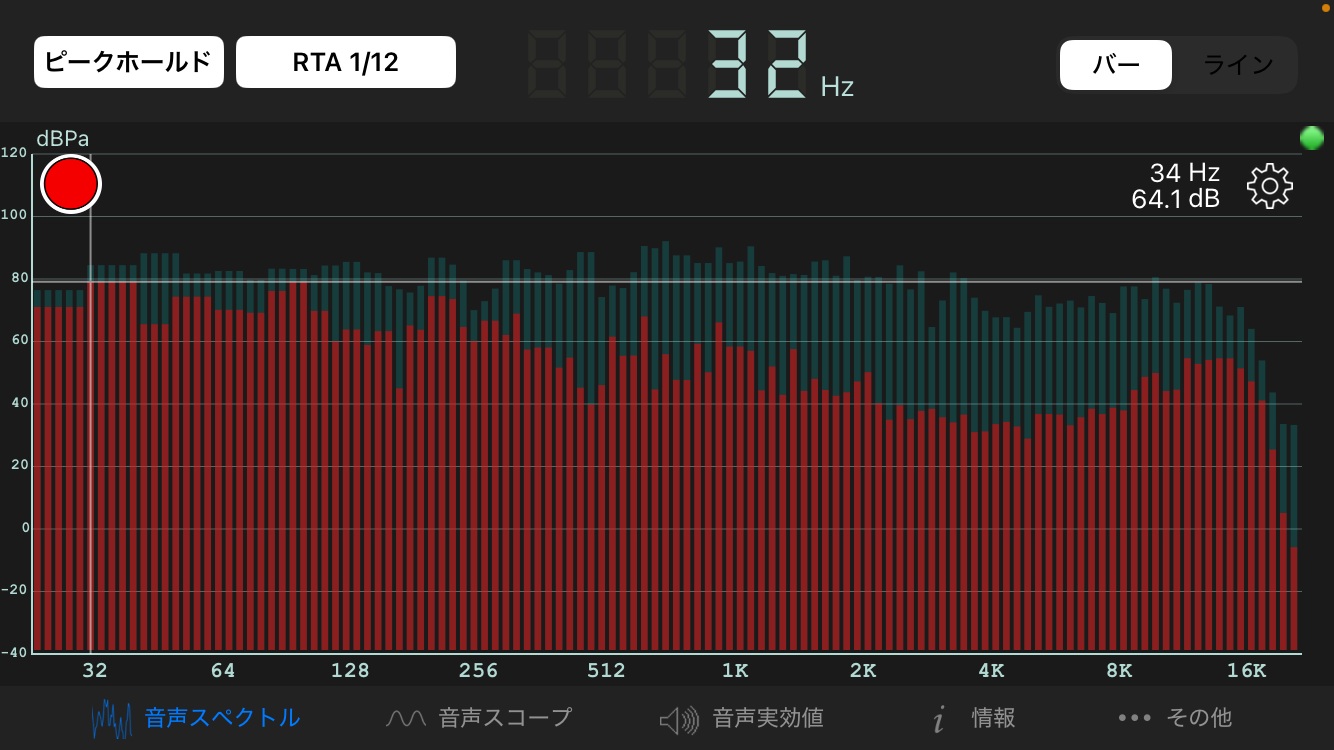

これは最近テストでも良く使っているボズ・スキャッグスのThanks to youという曲を再生したときの冒頭の1分くらいのf特です。シンセの低域が凄まじく20HZ くらいから入ってるんじゃないでしょうか。このスピーカーは一番下まで反応していますが、体感的には30Hzくらいから立派にこれを再生出来ています。32Hz~中域までほぼ一直線です。これはf特的にも立派な再生帯域です。

まあ、しかし、f特が優れていても音楽再生、音像再生、音場再現などには関係のない項目です。f特一直線でも巨大なボーカルの口の中に巨大なベースやピアノが重なって再現されるスピーカーは結構たくさんあります。

しかし、そこはJuveAcousticsのブロックダクトスピーカーです。ホログラフィックのように浮き上がる等身大のボーカルの左やや後ろに実物大のべース、すぐ右後ろに実物大のピアノ、中央奥にドラムスが現れる美しいステレオイメージは当然です。

youtubeにもアップしたのですが、いつものことですが、低域がきちんと再現されないのがもどかしいところです。

iPhone撮影だから仕方ないといえばそれまでですが、30Hzからしっかり再生しているこの音をお伝え出来ないのは残念でなりません。

とは云え、雰囲気くらいは伝わると思っていますが。

この138siと146siの違いは、ユニットの口径で1インチ。内容積で約2倍など違いはありますが、ステレオイメージの再現に関しては同等、口径が小さいほうが有利ですので146siの方がやや有利。

ただし、圧倒的な低域再現は138siが上です。ジャズボーカルや編成の大きくないものでは同等の再現性と思いますが、オーケストラ再生や音量を上げた時、スケール感などはやはり土台(低域)がしっかりしているこの138siが上です。

そして重要なのは、その低域エネルギーを受け止める強靭なキャビネットなのですが、この138siはバッフル厚50mmという前代未聞の強靭さを誇ります。J板採用のブロックダクト部と相まってオーケストラの低域をキャビネットがしっかり受け止める能力を持っています。バッフル下部1/3は100mmの厚みがあります。まさに木の塊です。

バッフルを146siと同じ25mmで作成したらエネルギーを受け止めきれずに音像フォーカスは曖昧になり、低域が入るとぼわっと膨らんでしまいます。146並み(最高峰)のステレオイメージを維持しつつ低域を伸ばすためにはバッフルの50ミリ厚は必須な厚みなのです。

もちろん、板材により異なりますけどね。

コメント